近日,我院赵子龙教授、杨嘉陵教授及其合作者在工程技术顶级期刊《Thin-Walled Structures》发表论文《Interdigital interlocking suture: A strong, tough, and flexible biological design》。他们以叉指型缝线结构为研究对象,建立了其变形与失效行为的力学分析模型,揭示了此类结构的形貌力学机理。

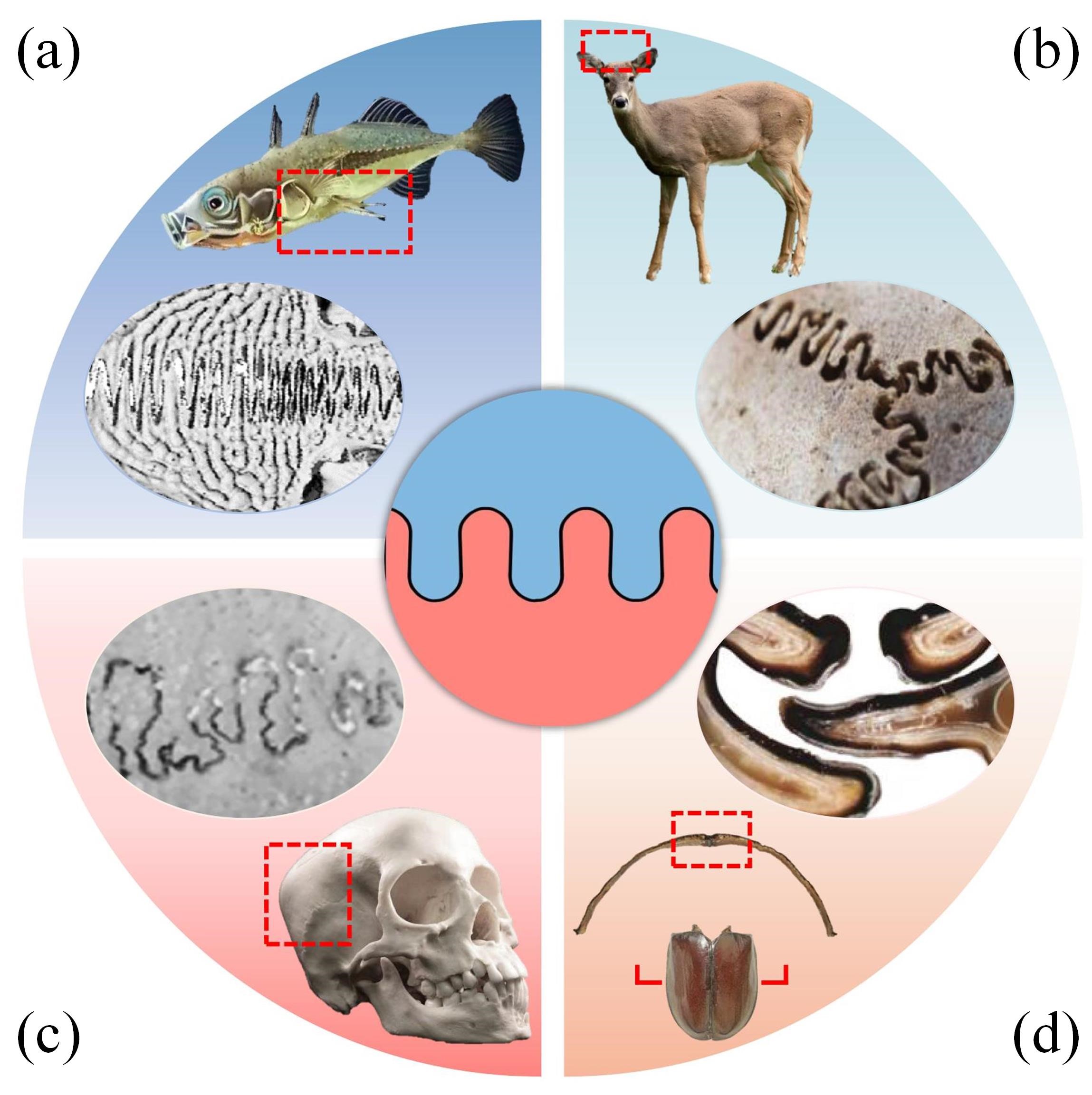

生物结构的界面形貌往往复杂而精巧,兼顾性质与功能。叉指型互锁结构不仅具备出色的防护功能,还保留了结构不同组成部分之间相对运动的灵活性,其独特形貌之下所蕴藏的强韧化与优化机理引起了学者们的关注。如图1所示,叉指型缝线广泛存在于各类生物结构中。不同于圆型、正弦型等其他类型的缝线结构,其在与界面垂直的方向上具有互锁效应。叉指型缝线允许结构的各个组成部分在一定程度上发生相对运动,灵活的连接特性能帮助生物获得独特的生存技能。然而,此类缝线结构的设计机理、力学优势等尚不清晰,有待进一步研究。

图1 几种典型的叉指型缝线结构。(a)海洋三棘鱼骨板;(b)白尾鹿头骨;(c)黑猩猩头骨;(d)双叉犀金龟翅鞘。

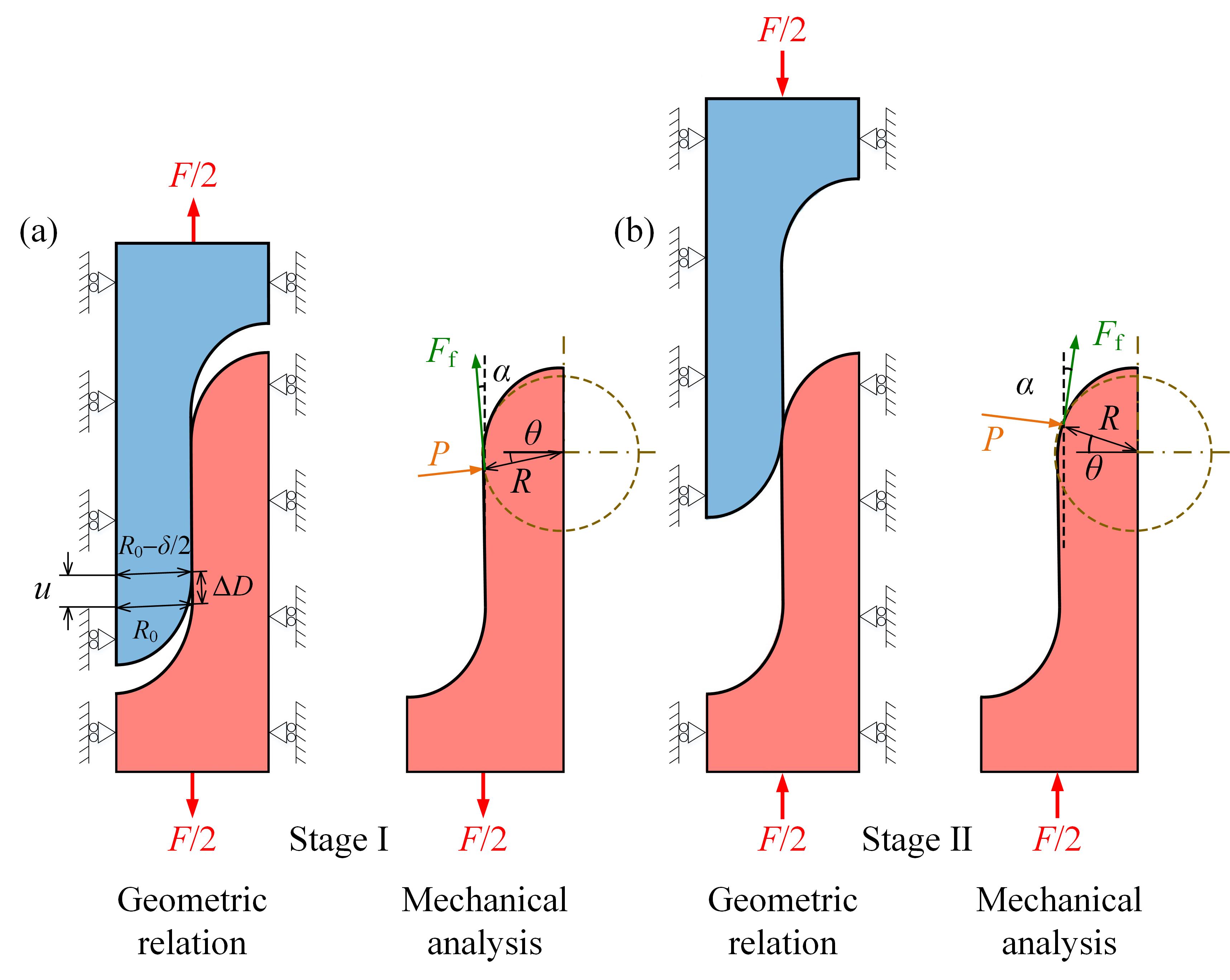

图2 叉指型缝线结构拉拔过程的几何与力学分析。(a)阶段I;(b)阶段II。

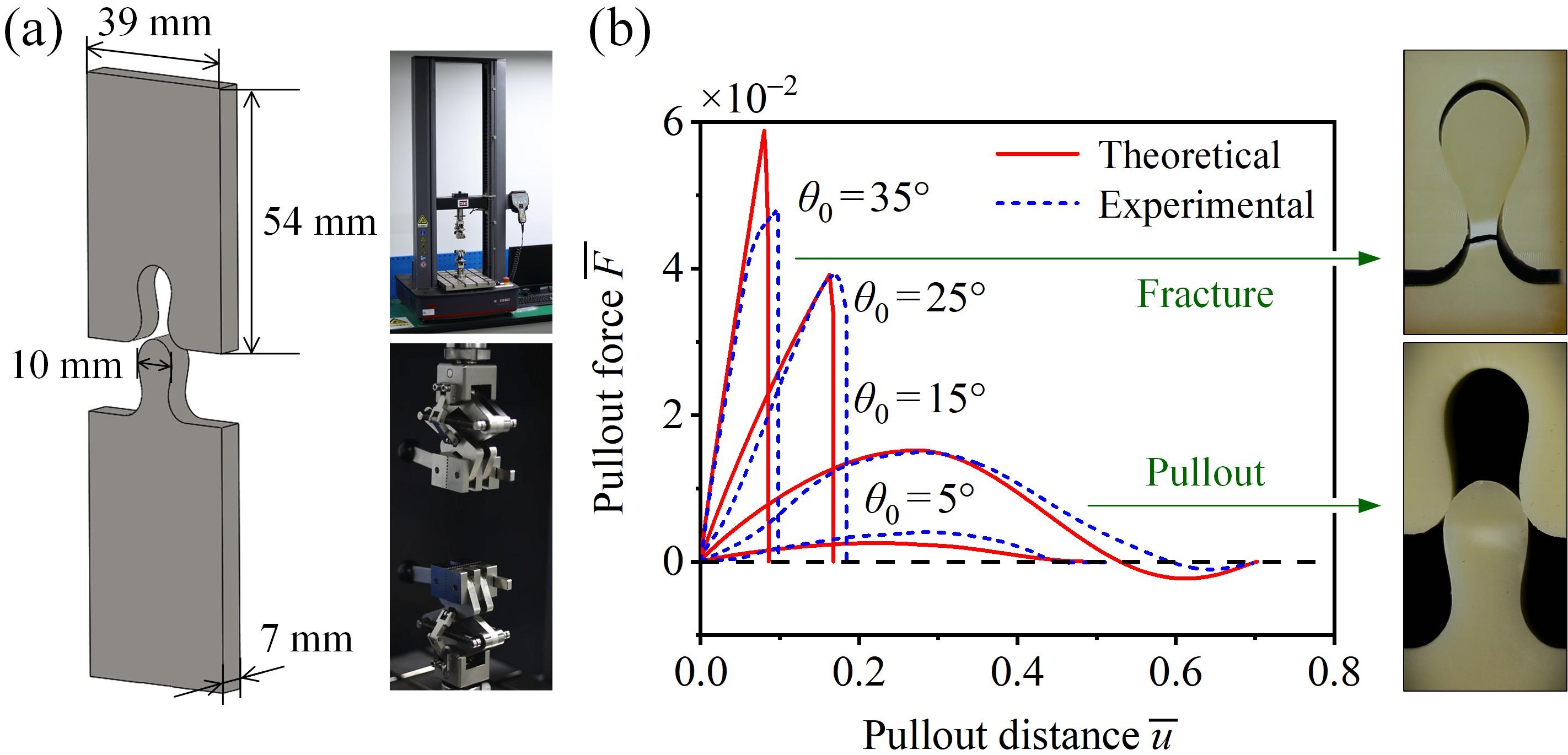

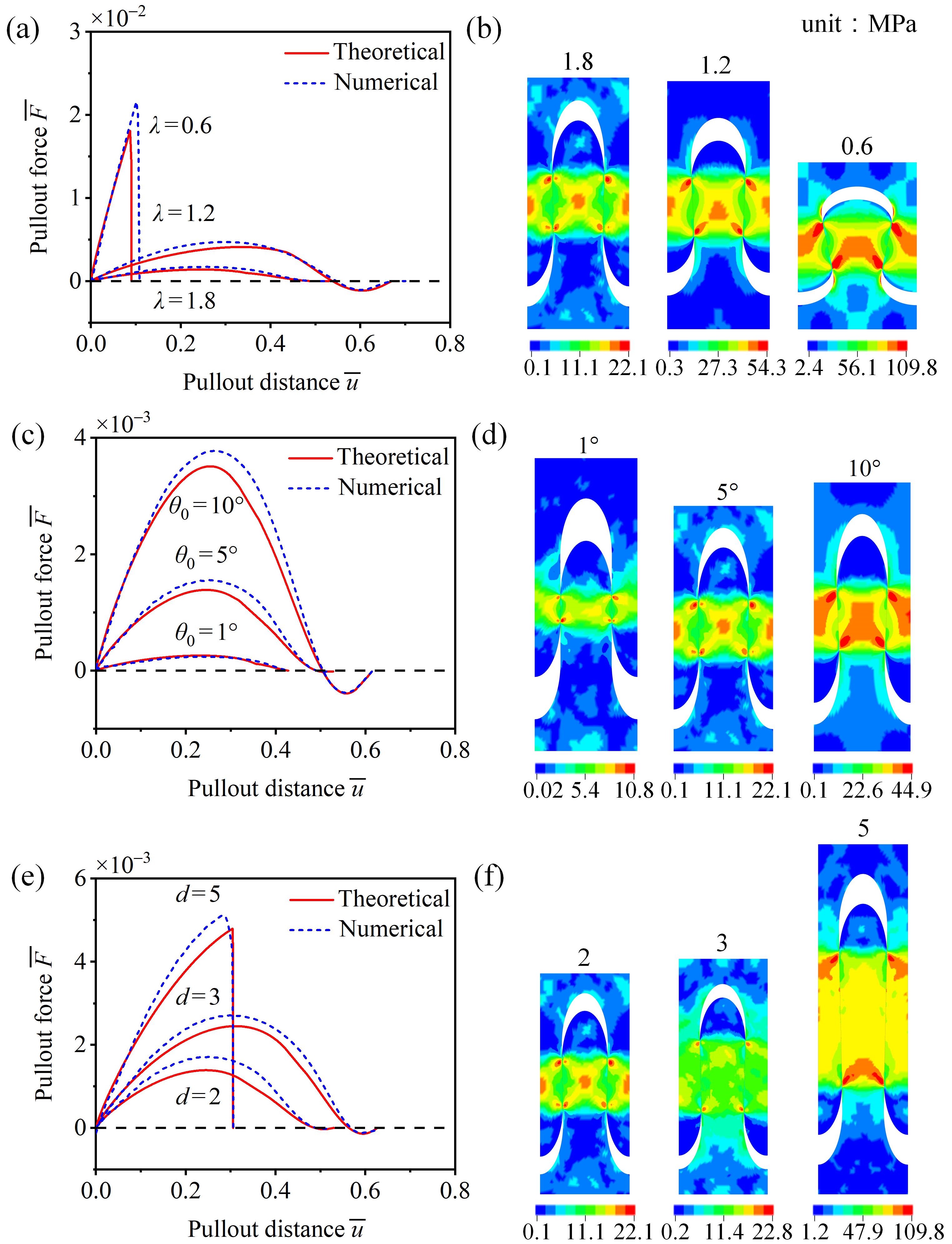

如图2所示,研究者们基于连续介质力学和接触力学,建立了叉指型缝线结构变形与失效的理论分析模型。该模型可以准确预测出不同缝线结构的拉拔力学响应。理论预测的结果得到了实验测试(图3)和有限元模拟的验证(图4)。

图3 理论分析与实验测量的结果对比。(a)试件的几何尺寸与实验装置;(b)理论预测与实验测量所得的拉拔力—拉拔距离曲线,其中右侧展示了两种不同的力学响应形式——结构在被拉离之前发生断裂(上)、结构被完全拉离且未有材料发生破坏(下)。

图4 理论分析与有限元计算的结果对比。(a)—(f)分别为不同纵横比、联锁角和指凸长度所对应的力学响应,其中左侧为拉拔力—拉拔距离关系,右侧为典型时刻结构中von Mises应力的分布。

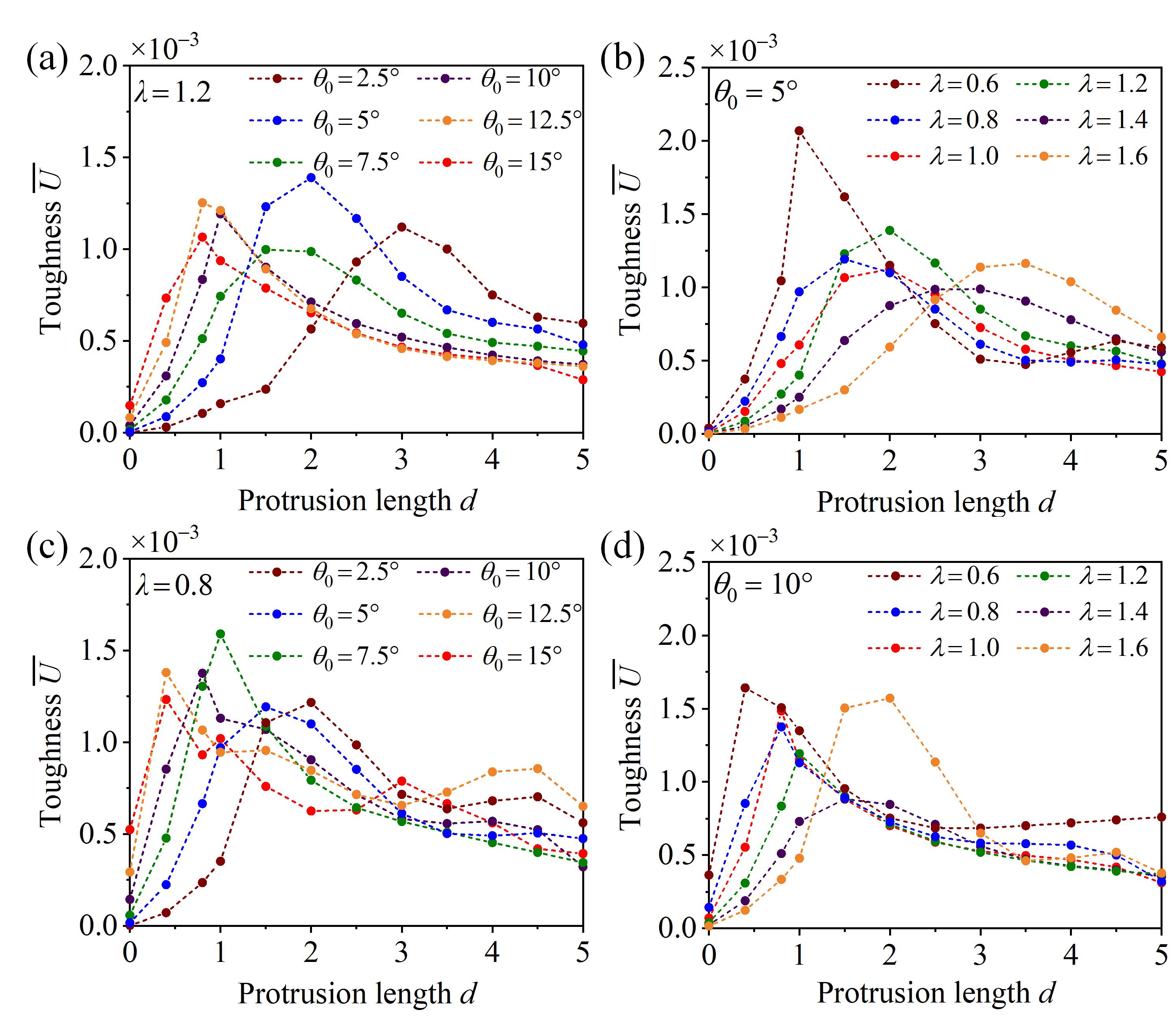

研究者们探讨了缝线的纵横比、联锁角和指凸长度等因素对结构承载能力、变形能力和能量吸收的影响,揭示了其结构—性质之间的内在联系。结果显示,缝线的联锁水平越高,其刚度和强度越大;延长缝线的指凸段,可以增大拉出距离、提高结构韧性,但同时会加大结构失效的风险。如图5所示,纵横比、联锁角和指凸长度之间存在竞争机制;与另外两个参数相比,指凸长度对韧性的影响更为显著。

图5 不同几何尺寸下指凸长度对结构韧性的影响。当纵横比或联锁角给定时的各类情形。

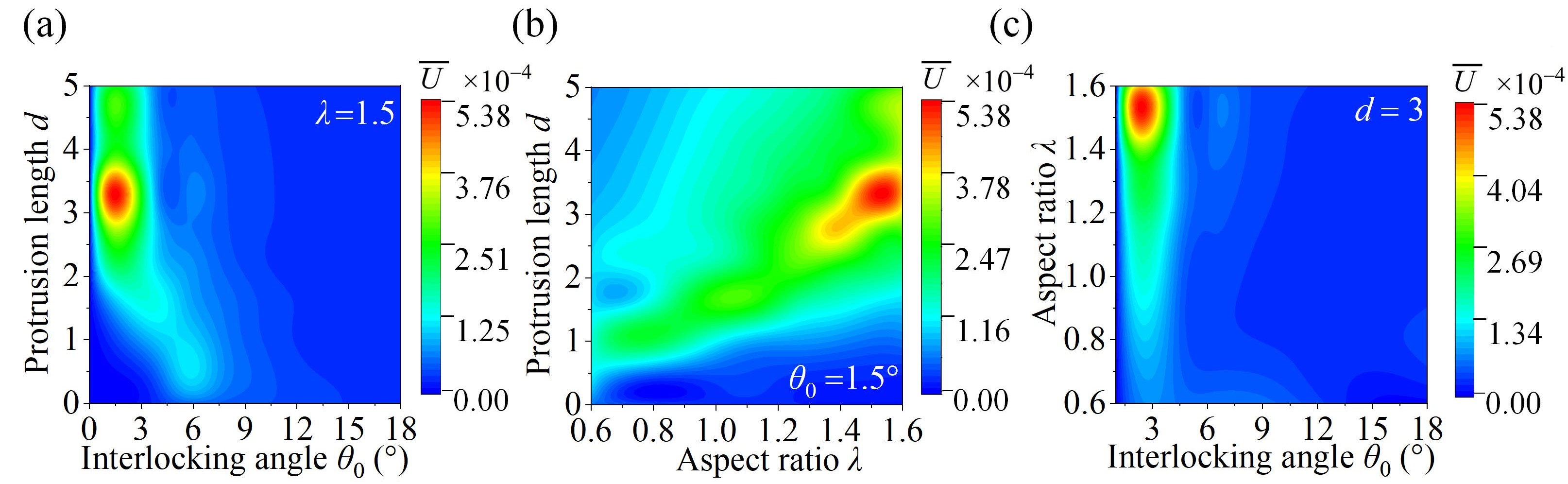

图6 叉指型缝线结构的最优化形态。当(a)纵横比、(b)联锁角、(c)指凸长度给定时不同参数组合下结构的韧性。

如图6所示,理论预测的叉指型缝线结构的最优化形态与甲虫翅鞘对应结构的真实形态非常接近。该优化形态既保证了飞行类甲虫翅鞘可以灵活开合,也使得缝线结构表现出综合优异的刚度、强度和韧性。

这项工作揭示了生物界面中叉指型缝线结构的强韧化和优化机理,不仅加深了对生物材料结构—性质—功能内在联系的理解,还为工程连接件、互锁结构,以及防护系统的仿生设计提供了理论依据。论文的唯一通讯作者是我院赵子龙教授(个人主页:http://shi.buaa.edu.cn/zzl/zh_CN)。他是国家级青年人才(2020),澳大利亚国家优秀青年人才(2019),国际著名SCI期刊《Eng. Fract. Mech.》编委,国自然基金委评审专家,教育部评审专家,航空航天与控制工程国际学术会议大会主席(2024),应用力学与机械工程国际学术会议大会主席(2025)。他的主要研究方向是固体力学、生物力学和结构拓扑设计。论文合作者包括我院硕士杨璨(现任职于航天一院北京强度环境研究所)、杨嘉陵教授,以及北京科技大学副研究员邢运、中国力学学会副理事长清华大学冯西桥教授。研究得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金的资助。

原文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823125006883